레드존 한 달, 북촌한옥마을 가보니

출입불가 위반 땐 과태료 10만원

골목마다 요원 배치… 소음도 관리

“과도한 제재 관광객 끊길까” 우려

“주민 입장도 고려해야” 반기기도

이미지 확대

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 서울 종로구 북촌한옥마을. 오후 4시 55분이 되자 노란 조끼를 입은 계도요원들이 “이제 여기로 못 갑니다”라면서 골목 구석구석에 흩어져 있는 관광객들을 모아 함께 한옥마을 밖으로 향했다. 한 관광객이 빗방울을 피하느라 무리와 떨어져 상가 지붕 밑에 서 있자 계도요원 한명이 관광객이 움직일 때까지 옆에서 기다리기도 했다. 이날 이곳을 찾았던 김영훈(26)씨는 “출입 제한 시간이 다가오자 ‘나가야 한다’는 말이 들리고 계속 쳐다보는 시선이 느껴져 압박감이 컸다”며 “가족들과 좋은 풍경을 보려고 찾았는데 감시당하다 내쫓기는 기분”이라고 전했다.

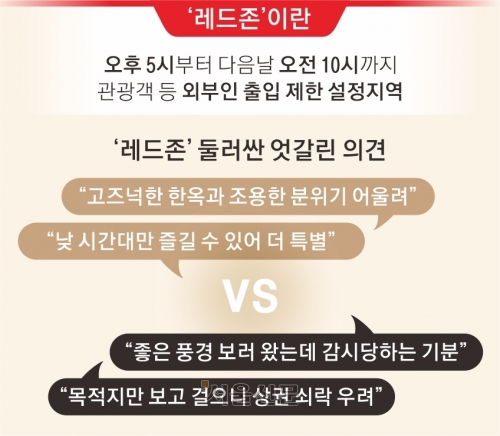

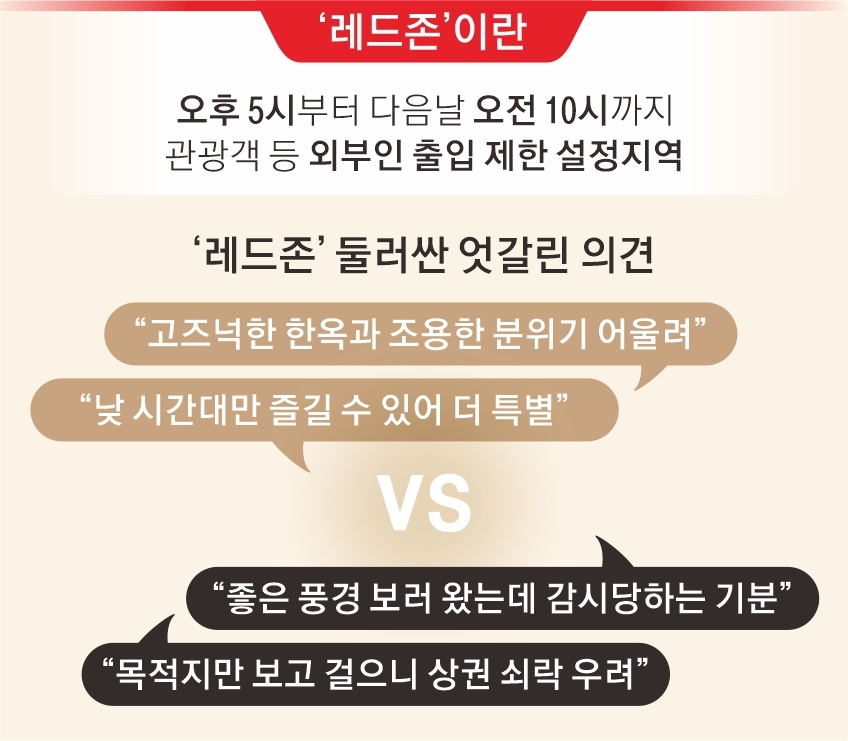

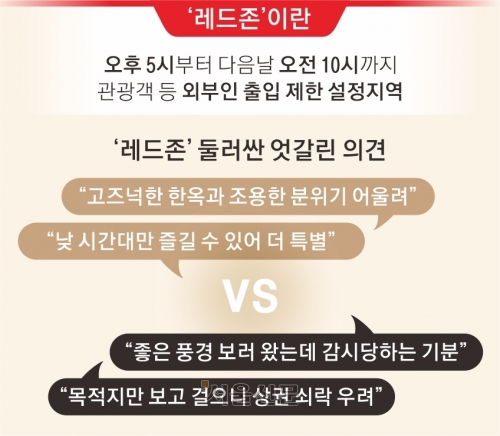

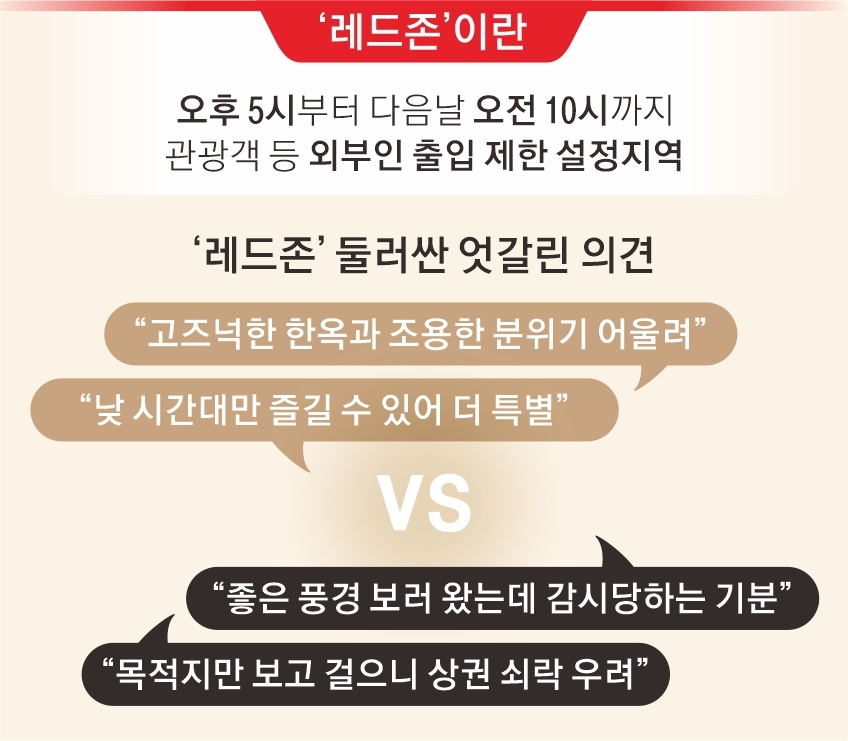

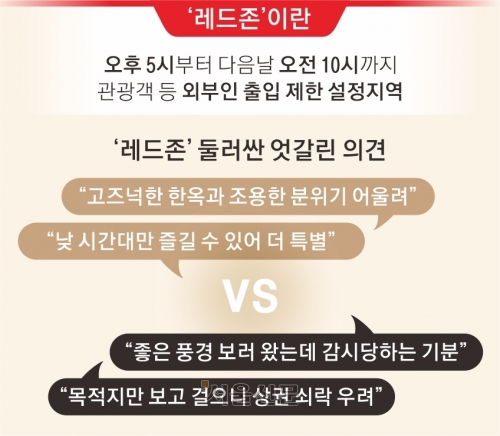

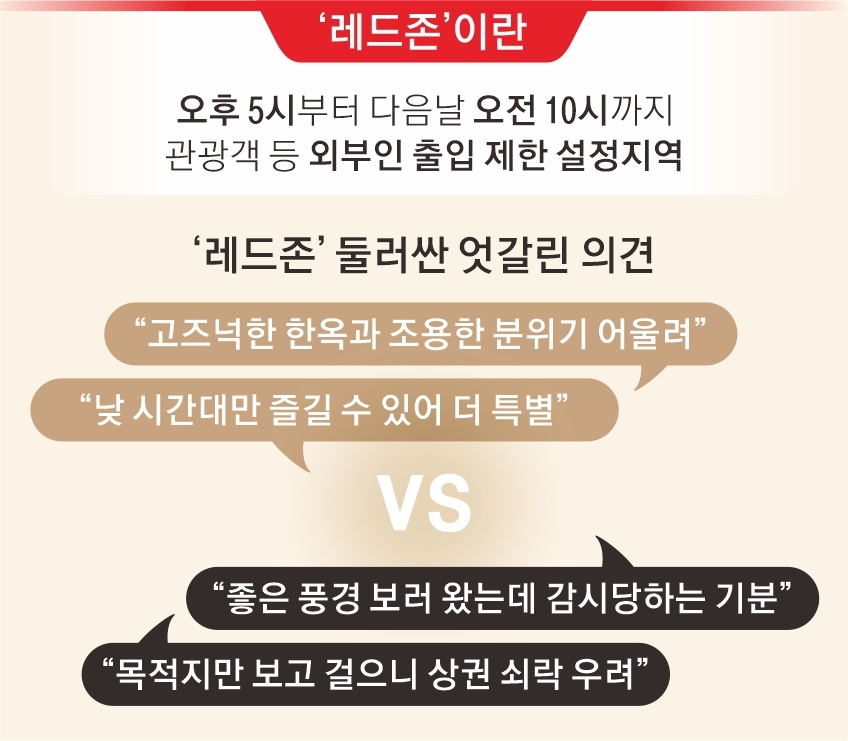

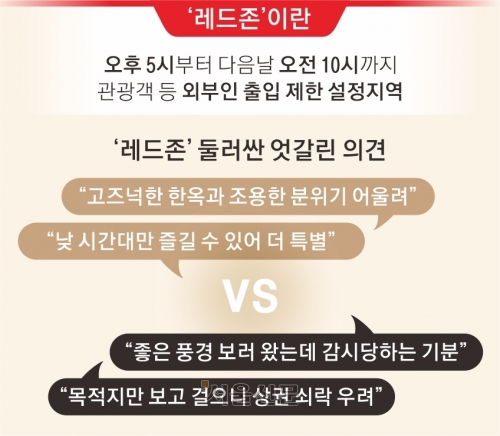

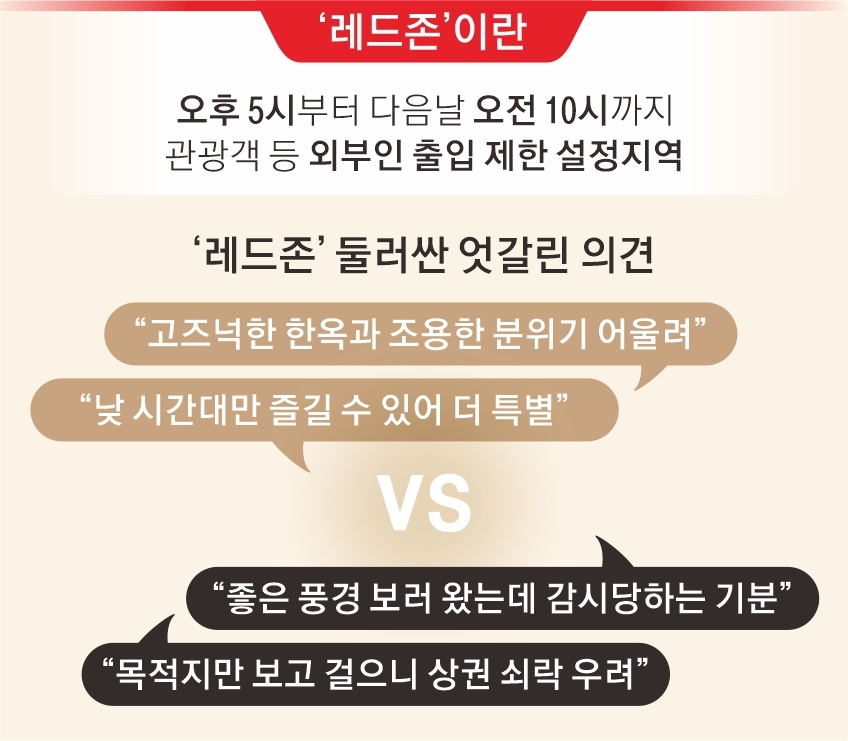

거주민 보호를 위해 북촌로11길 일대를 특정시간(오전 10시~오후 5시)에만 출입하게 하는 ‘레드존’이 지정된 지 한 달이 흘렀다. 북촌한옥마을은 ‘침묵 관광’이 자리 잡은 모습이었다. 일부 관광객들이 밤낮 가리지 않고 고성을 내지르고 영상 촬영을 위해 소란스럽게 하면서 ‘오버투어리즘’(많은 관광객으로 주민 삶이 침범당하는 현상) 우려가 나왔던 이전과는 전혀 다른 분위기였다. 바뀐 북촌의 모습을 두고 “조용한 북촌이 반갑다”는 의견과 “과도한 제재에 관광객 발길이 끊길까 우려된다”는 의견이 엇갈린다.

이미지 확대

3일 다시 찾은 북촌에는 계도를 위해 골목마다 요원들이 배치돼 ‘소음 관리’를 하고 있었다. 북촌 골목은 사진을 찍는 외국인 관광객과 시민 30여 명으로 가득 찼지만 대화 소리는 크게 들리지 않았다. 계도 요원들은 말소리가 크게 들리면 ‘조용히 하라’는 뜻에서 검지를 들어 입에 갖다 대며 주의를 줬다.

‘방문 시간 제한구역’이라고 적힌 표지판이 10m마다 하나씩 설치돼 있었다. 관광객들은 휴대전화를 들어 수시로 시간을 확인했다. 이곳에서 10년 넘게 장사를 한 60대 상인은 “오전 10시가 돼야 골목에 들어올 수 있으니 9시부터 사람들이 길게 줄을 서 있다”며 “시간제한이 있으니 가게를 들를 시간도 없다”고 토로했다.

반면 “북촌은 원래 이런 분위기”, “주민들 입장도 고려해야 한다”며 반기는 이들도 적지 않았다. 제한 시간이 임박해 골목을 나오던 홍진화(25)씨는 “고즈넉한 한옥과 조용한 분위기 덕분에 힐링하고 간다”고 했다. 출입 가능 시간을 미리 검색해보고 오후 4시에 골목을 찾은 김지현(28)씨도 “낮 시간대만 즐길 수 있다니 더 특별해진 기분”이라고 했다.

북촌한옥마을 레드존 운영은 지난달부터 시행됐다. 내년 2월까지 계도기간이고 3월부터 본격 시행된다. 3월부터 출입 불가 시간에 마을에 들어가면 과태료 10만원을 구청에 내야 한다.

김남조 한양대 관광학부 교수는 “오히려 출입제한구역 인근으로 관광객이 몰리면서 또 다른 소음 피해가 발생할 수도 있다”며 “레드존 지정을 계기로 관광객이 자발적으로 매너를 지키는 분위기를 만드는 것이 중요하다”고 말했다. 허창덕 영남대 사회학과 교수는 “주민의 거주권만큼 상인들의 재산권도 중요하기 때문에 계속해서 논의의 장을 만들어야 한다”고 강조했다.

글·사진 김우진 기자

2024-12-04 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

레드존 한 달, 북촌한옥마을 가보니

출입불가 위반 땐 과태료 10만원

골목마다 요원 배치… 소음도 관리

“과도한 제재 관광객 끊길까” 우려

“주민 입장도 고려해야” 반기기도

이미지 확대

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 서울 종로구 북촌한옥마을. 오후 4시 55분이 되자 노란 조끼를 입은 계도요원들이 “이제 여기로 못 갑니다”라면서 골목 구석구석에 흩어져 있는 관광객들을 모아 함께 한옥마을 밖으로 향했다. 한 관광객이 빗방울을 피하느라 무리와 떨어져 상가 지붕 밑에 서 있자 계도요원 한명이 관광객이 움직일 때까지 옆에서 기다리기도 했다. 이날 이곳을 찾았던 김영훈(26)씨는 “출입 제한 시간이 다가오자 ‘나가야 한다’는 말이 들리고 계속 쳐다보는 시선이 느껴져 압박감이 컸다”며 “가족들과 좋은 풍경을 보려고 찾았는데 감시당하다 내쫓기는 기분”이라고 전했다.

거주민 보호를 위해 북촌로11길 일대를 특정시간(오전 10시~오후 5시)에만 출입하게 하는 ‘레드존’이 지정된 지 한 달이 흘렀다. 북촌한옥마을은 ‘침묵 관광’이 자리 잡은 모습이었다. 일부 관광객들이 밤낮 가리지 않고 고성을 내지르고 영상 촬영을 위해 소란스럽게 하면서 ‘오버투어리즘’(많은 관광객으로 주민 삶이 침범당하는 현상) 우려가 나왔던 이전과는 전혀 다른 분위기였다. 바뀐 북촌의 모습을 두고 “조용한 북촌이 반갑다”는 의견과 “과도한 제재에 관광객 발길이 끊길까 우려된다”는 의견이 엇갈린다.

이미지 확대

3일 다시 찾은 북촌에는 계도를 위해 골목마다 요원들이 배치돼 ‘소음 관리’를 하고 있었다. 북촌 골목은 사진을 찍는 외국인 관광객과 시민 30여 명으로 가득 찼지만 대화 소리는 크게 들리지 않았다. 계도 요원들은 말소리가 크게 들리면 ‘조용히 하라’는 뜻에서 검지를 들어 입에 갖다 대며 주의를 줬다.

‘방문 시간 제한구역’이라고 적힌 표지판이 10m마다 하나씩 설치돼 있었다. 관광객들은 휴대전화를 들어 수시로 시간을 확인했다. 이곳에서 10년 넘게 장사를 한 60대 상인은 “오전 10시가 돼야 골목에 들어올 수 있으니 9시부터 사람들이 길게 줄을 서 있다”며 “시간제한이 있으니 가게를 들를 시간도 없다”고 토로했다.

반면 “북촌은 원래 이런 분위기”, “주민들 입장도 고려해야 한다”며 반기는 이들도 적지 않았다. 제한 시간이 임박해 골목을 나오던 홍진화(25)씨는 “고즈넉한 한옥과 조용한 분위기 덕분에 힐링하고 간다”고 했다. 출입 가능 시간을 미리 검색해보고 오후 4시에 골목을 찾은 김지현(28)씨도 “낮 시간대만 즐길 수 있다니 더 특별해진 기분”이라고 했다.

북촌한옥마을 레드존 운영은 지난달부터 시행됐다. 내년 2월까지 계도기간이고 3월부터 본격 시행된다. 3월부터 출입 불가 시간에 마을에 들어가면 과태료 10만원을 구청에 내야 한다.

김남조 한양대 관광학부 교수는 “오히려 출입제한구역 인근으로 관광객이 몰리면서 또 다른 소음 피해가 발생할 수도 있다”며 “레드존 지정을 계기로 관광객이 자발적으로 매너를 지키는 분위기를 만드는 것이 중요하다”고 말했다. 허창덕 영남대 사회학과 교수는 “주민의 거주권만큼 상인들의 재산권도 중요하기 때문에 계속해서 논의의 장을 만들어야 한다”고 강조했다.

글·사진 김우진 기자

2024-12-04 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

레드존 한 달, 북촌한옥마을 가보니

출입불가 위반 땐 과태료 10만원

골목마다 요원 배치… 소음도 관리

“과도한 제재 관광객 끊길까” 우려

“주민 입장도 고려해야” 반기기도

이미지 확대

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 서울 종로구 북촌한옥마을. 오후 4시 55분이 되자 노란 조끼를 입은 계도요원들이 “이제 여기로 못 갑니다”라면서 골목 구석구석에 흩어져 있는 관광객들을 모아 함께 한옥마을 밖으로 향했다. 한 관광객이 빗방울을 피하느라 무리와 떨어져 상가 지붕 밑에 서 있자 계도요원 한명이 관광객이 움직일 때까지 옆에서 기다리기도 했다. 이날 이곳을 찾았던 김영훈(26)씨는 “출입 제한 시간이 다가오자 ‘나가야 한다’는 말이 들리고 계속 쳐다보는 시선이 느껴져 압박감이 컸다”며 “가족들과 좋은 풍경을 보려고 찾았는데 감시당하다 내쫓기는 기분”이라고 전했다.

거주민 보호를 위해 북촌로11길 일대를 특정시간(오전 10시~오후 5시)에만 출입하게 하는 ‘레드존’이 지정된 지 한 달이 흘렀다. 북촌한옥마을은 ‘침묵 관광’이 자리 잡은 모습이었다. 일부 관광객들이 밤낮 가리지 않고 고성을 내지르고 영상 촬영을 위해 소란스럽게 하면서 ‘오버투어리즘’(많은 관광객으로 주민 삶이 침범당하는 현상) 우려가 나왔던 이전과는 전혀 다른 분위기였다. 바뀐 북촌의 모습을 두고 “조용한 북촌이 반갑다”는 의견과 “과도한 제재에 관광객 발길이 끊길까 우려된다”는 의견이 엇갈린다.

이미지 확대

3일 다시 찾은 북촌에는 계도를 위해 골목마다 요원들이 배치돼 ‘소음 관리’를 하고 있었다. 북촌 골목은 사진을 찍는 외국인 관광객과 시민 30여 명으로 가득 찼지만 대화 소리는 크게 들리지 않았다. 계도 요원들은 말소리가 크게 들리면 ‘조용히 하라’는 뜻에서 검지를 들어 입에 갖다 대며 주의를 줬다.

‘방문 시간 제한구역’이라고 적힌 표지판이 10m마다 하나씩 설치돼 있었다. 관광객들은 휴대전화를 들어 수시로 시간을 확인했다. 이곳에서 10년 넘게 장사를 한 60대 상인은 “오전 10시가 돼야 골목에 들어올 수 있으니 9시부터 사람들이 길게 줄을 서 있다”며 “시간제한이 있으니 가게를 들를 시간도 없다”고 토로했다.

반면 “북촌은 원래 이런 분위기”, “주민들 입장도 고려해야 한다”며 반기는 이들도 적지 않았다. 제한 시간이 임박해 골목을 나오던 홍진화(25)씨는 “고즈넉한 한옥과 조용한 분위기 덕분에 힐링하고 간다”고 했다. 출입 가능 시간을 미리 검색해보고 오후 4시에 골목을 찾은 김지현(28)씨도 “낮 시간대만 즐길 수 있다니 더 특별해진 기분”이라고 했다.

북촌한옥마을 레드존 운영은 지난달부터 시행됐다. 내년 2월까지 계도기간이고 3월부터 본격 시행된다. 3월부터 출입 불가 시간에 마을에 들어가면 과태료 10만원을 구청에 내야 한다.

김남조 한양대 관광학부 교수는 “오히려 출입제한구역 인근으로 관광객이 몰리면서 또 다른 소음 피해가 발생할 수도 있다”며 “레드존 지정을 계기로 관광객이 자발적으로 매너를 지키는 분위기를 만드는 것이 중요하다”고 말했다. 허창덕 영남대 사회학과 교수는 “주민의 거주권만큼 상인들의 재산권도 중요하기 때문에 계속해서 논의의 장을 만들어야 한다”고 강조했다.

글·사진 김우진 기자

2024-12-04 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

레드존 한 달, 북촌한옥마을 가보니

출입불가 위반 땐 과태료 10만원

골목마다 요원 배치… 소음도 관리

“과도한 제재 관광객 끊길까” 우려

“주민 입장도 고려해야” 반기기도

이미지 확대

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 ‘레드존’으로 지정된 지 한 달을 맞은 서울 종로구 북촌한옥마을 일대에 계도요원이 서 있다. 이들은 마을 방문 시간이 적힌 노란 조끼를 입고 관광객 출입을 통제하거나 소음을 관리한다.

지난 1일 서울 종로구 북촌한옥마을. 오후 4시 55분이 되자 노란 조끼를 입은 계도요원들이 “이제 여기로 못 갑니다”라면서 골목 구석구석에 흩어져 있는 관광객들을 모아 함께 한옥마을 밖으로 향했다. 한 관광객이 빗방울을 피하느라 무리와 떨어져 상가 지붕 밑에 서 있자 계도요원 한명이 관광객이 움직일 때까지 옆에서 기다리기도 했다. 이날 이곳을 찾았던 김영훈(26)씨는 “출입 제한 시간이 다가오자 ‘나가야 한다’는 말이 들리고 계속 쳐다보는 시선이 느껴져 압박감이 컸다”며 “가족들과 좋은 풍경을 보려고 찾았는데 감시당하다 내쫓기는 기분”이라고 전했다.

거주민 보호를 위해 북촌로11길 일대를 특정시간(오전 10시~오후 5시)에만 출입하게 하는 ‘레드존’이 지정된 지 한 달이 흘렀다. 북촌한옥마을은 ‘침묵 관광’이 자리 잡은 모습이었다. 일부 관광객들이 밤낮 가리지 않고 고성을 내지르고 영상 촬영을 위해 소란스럽게 하면서 ‘오버투어리즘’(많은 관광객으로 주민 삶이 침범당하는 현상) 우려가 나왔던 이전과는 전혀 다른 분위기였다. 바뀐 북촌의 모습을 두고 “조용한 북촌이 반갑다”는 의견과 “과도한 제재에 관광객 발길이 끊길까 우려된다”는 의견이 엇갈린다.

이미지 확대

3일 다시 찾은 북촌에는 계도를 위해 골목마다 요원들이 배치돼 ‘소음 관리’를 하고 있었다. 북촌 골목은 사진을 찍는 외국인 관광객과 시민 30여 명으로 가득 찼지만 대화 소리는 크게 들리지 않았다. 계도 요원들은 말소리가 크게 들리면 ‘조용히 하라’는 뜻에서 검지를 들어 입에 갖다 대며 주의를 줬다.

‘방문 시간 제한구역’이라고 적힌 표지판이 10m마다 하나씩 설치돼 있었다. 관광객들은 휴대전화를 들어 수시로 시간을 확인했다. 이곳에서 10년 넘게 장사를 한 60대 상인은 “오전 10시가 돼야 골목에 들어올 수 있으니 9시부터 사람들이 길게 줄을 서 있다”며 “시간제한이 있으니 가게를 들를 시간도 없다”고 토로했다.

반면 “북촌은 원래 이런 분위기”, “주민들 입장도 고려해야 한다”며 반기는 이들도 적지 않았다. 제한 시간이 임박해 골목을 나오던 홍진화(25)씨는 “고즈넉한 한옥과 조용한 분위기 덕분에 힐링하고 간다”고 했다. 출입 가능 시간을 미리 검색해보고 오후 4시에 골목을 찾은 김지현(28)씨도 “낮 시간대만 즐길 수 있다니 더 특별해진 기분”이라고 했다.

북촌한옥마을 레드존 운영은 지난달부터 시행됐다. 내년 2월까지 계도기간이고 3월부터 본격 시행된다. 3월부터 출입 불가 시간에 마을에 들어가면 과태료 10만원을 구청에 내야 한다.

김남조 한양대 관광학부 교수는 “오히려 출입제한구역 인근으로 관광객이 몰리면서 또 다른 소음 피해가 발생할 수도 있다”며 “레드존 지정을 계기로 관광객이 자발적으로 매너를 지키는 분위기를 만드는 것이 중요하다”고 말했다. 허창덕 영남대 사회학과 교수는 “주민의 거주권만큼 상인들의 재산권도 중요하기 때문에 계속해서 논의의 장을 만들어야 한다”고 강조했다.

글·사진 김우진 기자

2024-12-04 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지