‘제주도우다’ 출간 현기영 간담회

“4년 집필… ‘새 나라’ 대한 열망 그려

소설 통해서 역사의 진상에 접근”

스러진 넋 위로… 국가 역할 되물어

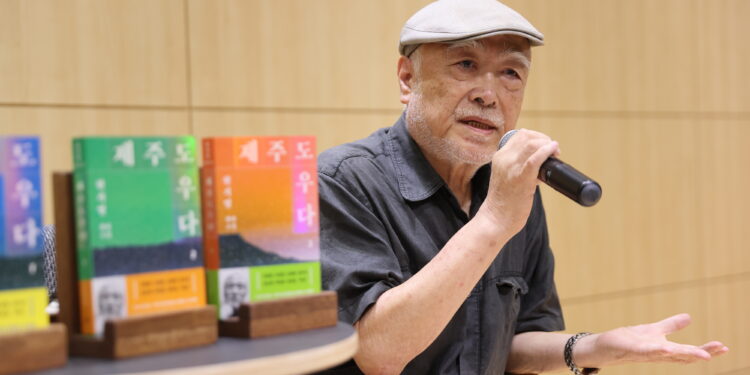

▲ 29일 오전 서울 서교동 창비서교빌딩에서 열린 ‘제주도우다’ 출간 기자간담회에서 현기영 작가가 작품 집필 계기 등을 이야기하고 있다.

창비 제공

“저를 쓰도록 떠미는 건 저승에 못 가고 떠돌고 있는 4·3 희생자들입니다. 이들에 대한 진혼이 제대로 이뤄지지 않고 있으니 원혼들이 저를 추동한 거죠.”

‘순이 삼촌’(1978)으로 고향인 제주 4·3의 실상을 널리 알린 현기영(82) 작가는 다시 그 비극 앞에 독자들을 돌려세웠다. 일제강점기부터 4·3까지 한국 근현대사와 우리 사회 갈등의 뿌리를 집요하게 파고든 새 장편 ‘제주도우다’(창비 펴냄, 전 3권)를 펴내면서다.

29일 서울 서교동 창비서교빌딩에서 기자들과 만난 그는 여든을 넘긴 나이에도 원고지 3500장 분량의 대하소설을 써낼 수 있었던 이유로 ‘악몽’을 떠올렸다. ‘순이 삼촌’을 쓴 뒤 군사정권 보안사에 끌려가 고문을 당하고 옥살이를 할 때다.

“‘더이상 쓰지 말라’고 고문을 당했는데 도리어 억하심정이 생기더군요. 이후 중단편도 3편 쓰며 ‘이거면 부채의식을 갚은 거다. 순문학을 써 보자’ 했는데 그게 잘 안 돼요. 꿈에서 4·3 영령이 저를 고문하며 ‘제대로 뭘 한 게 있느냐’고 호통을 쳤습니다. 하나의 공물로 바치겠다는 결심으로 이 작품을 쓰게 됐죠.”

‘제주도우다’는 국가 폭력에 스러진 넋들을 위로하고 국가의 역할, 인간의 본질을 되묻는다. 4년이라는 집필 기간을 그는 “동굴 속에서 천천히 더듬으며 출구로 나가는 시간”이라고 돌이켰다. 과거 작품이 양민들의 수난에 집중했다면 이번엔 수난과 항쟁을 고루 다루고 해방 공간에서 4·3을 주도한 청년들의 새 나라, 더 좋은 세상에 대한 열망과 희망을 입체적으로 보여 줬다. 이 과정에서 그 시절을 살아낸 인물들의 역동성, 생생한 시간을 체감할 수 있도록 인물 간의 사랑과 제주의 자연과 풍습, 전설과 설화 등으로 풍부하게 살을 덧댔다.

작가는 “애정을 쏟았던 주인공들이 결국 희생되는 결말을 써야 했을 때, 당시의 실상이 너무도 참혹해 이를 완화해 묘사해야 했을 때 통증과 고민이 깊었다”고 토로했다.

이번 작품은 역사소설이 아닌 ‘당대의 이야기’라고도 강조하면서 “희생자 각각에 살과 피, 한숨과 눈물을 부여해 사건을 드러내고 소설로 역사의 진상에 접근했다”고 부연했다.

젊은 작가들이 4·3을 다뤄 줬으면 하는 바람도 내비쳤다. “4·3 희생자들은 한 명 한 명 하늘이 내려 주신 생명이 파괴된 겁니다. 국가가 국민을 학살하고 파괴하면 ‘국가는 왜 존재하는가’, ‘국가란 무엇인가’라는 문제는 중요한 화두이고 (젊은 작가들에게도) 충분히 문학의 소재가 될 수 있습니다. 한강 작가는 도전해 좋은 작품을 내기도 했죠.”

긴 호흡의 장편을 막 출간했지만 노작가는 벌써 새 작품에 발을 내디뎠다. “4·3의 3만 영령들에게 공물을 만들어 바쳤고 이제 할 일을 다한 것 같습니다. 대신 나무와 대자연에 대한 글을 써 볼까 해요. 회색 공간에 살다 보니 인간이 자연의 소산임을 잊고 있잖아요.”

정서린 기자

‘제주도우다’ 출간 현기영 간담회

“4년 집필… ‘새 나라’ 대한 열망 그려

소설 통해서 역사의 진상에 접근”

스러진 넋 위로… 국가 역할 되물어

▲ 29일 오전 서울 서교동 창비서교빌딩에서 열린 ‘제주도우다’ 출간 기자간담회에서 현기영 작가가 작품 집필 계기 등을 이야기하고 있다.

창비 제공

“저를 쓰도록 떠미는 건 저승에 못 가고 떠돌고 있는 4·3 희생자들입니다. 이들에 대한 진혼이 제대로 이뤄지지 않고 있으니 원혼들이 저를 추동한 거죠.”

‘순이 삼촌’(1978)으로 고향인 제주 4·3의 실상을 널리 알린 현기영(82) 작가는 다시 그 비극 앞에 독자들을 돌려세웠다. 일제강점기부터 4·3까지 한국 근현대사와 우리 사회 갈등의 뿌리를 집요하게 파고든 새 장편 ‘제주도우다’(창비 펴냄, 전 3권)를 펴내면서다.

29일 서울 서교동 창비서교빌딩에서 기자들과 만난 그는 여든을 넘긴 나이에도 원고지 3500장 분량의 대하소설을 써낼 수 있었던 이유로 ‘악몽’을 떠올렸다. ‘순이 삼촌’을 쓴 뒤 군사정권 보안사에 끌려가 고문을 당하고 옥살이를 할 때다.

“‘더이상 쓰지 말라’고 고문을 당했는데 도리어 억하심정이 생기더군요. 이후 중단편도 3편 쓰며 ‘이거면 부채의식을 갚은 거다. 순문학을 써 보자’ 했는데 그게 잘 안 돼요. 꿈에서 4·3 영령이 저를 고문하며 ‘제대로 뭘 한 게 있느냐’고 호통을 쳤습니다. 하나의 공물로 바치겠다는 결심으로 이 작품을 쓰게 됐죠.”

‘제주도우다’는 국가 폭력에 스러진 넋들을 위로하고 국가의 역할, 인간의 본질을 되묻는다. 4년이라는 집필 기간을 그는 “동굴 속에서 천천히 더듬으며 출구로 나가는 시간”이라고 돌이켰다. 과거 작품이 양민들의 수난에 집중했다면 이번엔 수난과 항쟁을 고루 다루고 해방 공간에서 4·3을 주도한 청년들의 새 나라, 더 좋은 세상에 대한 열망과 희망을 입체적으로 보여 줬다. 이 과정에서 그 시절을 살아낸 인물들의 역동성, 생생한 시간을 체감할 수 있도록 인물 간의 사랑과 제주의 자연과 풍습, 전설과 설화 등으로 풍부하게 살을 덧댔다.

작가는 “애정을 쏟았던 주인공들이 결국 희생되는 결말을 써야 했을 때, 당시의 실상이 너무도 참혹해 이를 완화해 묘사해야 했을 때 통증과 고민이 깊었다”고 토로했다.

이번 작품은 역사소설이 아닌 ‘당대의 이야기’라고도 강조하면서 “희생자 각각에 살과 피, 한숨과 눈물을 부여해 사건을 드러내고 소설로 역사의 진상에 접근했다”고 부연했다.

젊은 작가들이 4·3을 다뤄 줬으면 하는 바람도 내비쳤다. “4·3 희생자들은 한 명 한 명 하늘이 내려 주신 생명이 파괴된 겁니다. 국가가 국민을 학살하고 파괴하면 ‘국가는 왜 존재하는가’, ‘국가란 무엇인가’라는 문제는 중요한 화두이고 (젊은 작가들에게도) 충분히 문학의 소재가 될 수 있습니다. 한강 작가는 도전해 좋은 작품을 내기도 했죠.”

긴 호흡의 장편을 막 출간했지만 노작가는 벌써 새 작품에 발을 내디뎠다. “4·3의 3만 영령들에게 공물을 만들어 바쳤고 이제 할 일을 다한 것 같습니다. 대신 나무와 대자연에 대한 글을 써 볼까 해요. 회색 공간에 살다 보니 인간이 자연의 소산임을 잊고 있잖아요.”

정서린 기자

‘제주도우다’ 출간 현기영 간담회

“4년 집필… ‘새 나라’ 대한 열망 그려

소설 통해서 역사의 진상에 접근”

스러진 넋 위로… 국가 역할 되물어

▲ 29일 오전 서울 서교동 창비서교빌딩에서 열린 ‘제주도우다’ 출간 기자간담회에서 현기영 작가가 작품 집필 계기 등을 이야기하고 있다.

창비 제공

“저를 쓰도록 떠미는 건 저승에 못 가고 떠돌고 있는 4·3 희생자들입니다. 이들에 대한 진혼이 제대로 이뤄지지 않고 있으니 원혼들이 저를 추동한 거죠.”

‘순이 삼촌’(1978)으로 고향인 제주 4·3의 실상을 널리 알린 현기영(82) 작가는 다시 그 비극 앞에 독자들을 돌려세웠다. 일제강점기부터 4·3까지 한국 근현대사와 우리 사회 갈등의 뿌리를 집요하게 파고든 새 장편 ‘제주도우다’(창비 펴냄, 전 3권)를 펴내면서다.

29일 서울 서교동 창비서교빌딩에서 기자들과 만난 그는 여든을 넘긴 나이에도 원고지 3500장 분량의 대하소설을 써낼 수 있었던 이유로 ‘악몽’을 떠올렸다. ‘순이 삼촌’을 쓴 뒤 군사정권 보안사에 끌려가 고문을 당하고 옥살이를 할 때다.

“‘더이상 쓰지 말라’고 고문을 당했는데 도리어 억하심정이 생기더군요. 이후 중단편도 3편 쓰며 ‘이거면 부채의식을 갚은 거다. 순문학을 써 보자’ 했는데 그게 잘 안 돼요. 꿈에서 4·3 영령이 저를 고문하며 ‘제대로 뭘 한 게 있느냐’고 호통을 쳤습니다. 하나의 공물로 바치겠다는 결심으로 이 작품을 쓰게 됐죠.”

‘제주도우다’는 국가 폭력에 스러진 넋들을 위로하고 국가의 역할, 인간의 본질을 되묻는다. 4년이라는 집필 기간을 그는 “동굴 속에서 천천히 더듬으며 출구로 나가는 시간”이라고 돌이켰다. 과거 작품이 양민들의 수난에 집중했다면 이번엔 수난과 항쟁을 고루 다루고 해방 공간에서 4·3을 주도한 청년들의 새 나라, 더 좋은 세상에 대한 열망과 희망을 입체적으로 보여 줬다. 이 과정에서 그 시절을 살아낸 인물들의 역동성, 생생한 시간을 체감할 수 있도록 인물 간의 사랑과 제주의 자연과 풍습, 전설과 설화 등으로 풍부하게 살을 덧댔다.

작가는 “애정을 쏟았던 주인공들이 결국 희생되는 결말을 써야 했을 때, 당시의 실상이 너무도 참혹해 이를 완화해 묘사해야 했을 때 통증과 고민이 깊었다”고 토로했다.

이번 작품은 역사소설이 아닌 ‘당대의 이야기’라고도 강조하면서 “희생자 각각에 살과 피, 한숨과 눈물을 부여해 사건을 드러내고 소설로 역사의 진상에 접근했다”고 부연했다.

젊은 작가들이 4·3을 다뤄 줬으면 하는 바람도 내비쳤다. “4·3 희생자들은 한 명 한 명 하늘이 내려 주신 생명이 파괴된 겁니다. 국가가 국민을 학살하고 파괴하면 ‘국가는 왜 존재하는가’, ‘국가란 무엇인가’라는 문제는 중요한 화두이고 (젊은 작가들에게도) 충분히 문학의 소재가 될 수 있습니다. 한강 작가는 도전해 좋은 작품을 내기도 했죠.”

긴 호흡의 장편을 막 출간했지만 노작가는 벌써 새 작품에 발을 내디뎠다. “4·3의 3만 영령들에게 공물을 만들어 바쳤고 이제 할 일을 다한 것 같습니다. 대신 나무와 대자연에 대한 글을 써 볼까 해요. 회색 공간에 살다 보니 인간이 자연의 소산임을 잊고 있잖아요.”

정서린 기자

‘제주도우다’ 출간 현기영 간담회

“4년 집필… ‘새 나라’ 대한 열망 그려

소설 통해서 역사의 진상에 접근”

스러진 넋 위로… 국가 역할 되물어

▲ 29일 오전 서울 서교동 창비서교빌딩에서 열린 ‘제주도우다’ 출간 기자간담회에서 현기영 작가가 작품 집필 계기 등을 이야기하고 있다.

창비 제공

“저를 쓰도록 떠미는 건 저승에 못 가고 떠돌고 있는 4·3 희생자들입니다. 이들에 대한 진혼이 제대로 이뤄지지 않고 있으니 원혼들이 저를 추동한 거죠.”

‘순이 삼촌’(1978)으로 고향인 제주 4·3의 실상을 널리 알린 현기영(82) 작가는 다시 그 비극 앞에 독자들을 돌려세웠다. 일제강점기부터 4·3까지 한국 근현대사와 우리 사회 갈등의 뿌리를 집요하게 파고든 새 장편 ‘제주도우다’(창비 펴냄, 전 3권)를 펴내면서다.

29일 서울 서교동 창비서교빌딩에서 기자들과 만난 그는 여든을 넘긴 나이에도 원고지 3500장 분량의 대하소설을 써낼 수 있었던 이유로 ‘악몽’을 떠올렸다. ‘순이 삼촌’을 쓴 뒤 군사정권 보안사에 끌려가 고문을 당하고 옥살이를 할 때다.

“‘더이상 쓰지 말라’고 고문을 당했는데 도리어 억하심정이 생기더군요. 이후 중단편도 3편 쓰며 ‘이거면 부채의식을 갚은 거다. 순문학을 써 보자’ 했는데 그게 잘 안 돼요. 꿈에서 4·3 영령이 저를 고문하며 ‘제대로 뭘 한 게 있느냐’고 호통을 쳤습니다. 하나의 공물로 바치겠다는 결심으로 이 작품을 쓰게 됐죠.”

‘제주도우다’는 국가 폭력에 스러진 넋들을 위로하고 국가의 역할, 인간의 본질을 되묻는다. 4년이라는 집필 기간을 그는 “동굴 속에서 천천히 더듬으며 출구로 나가는 시간”이라고 돌이켰다. 과거 작품이 양민들의 수난에 집중했다면 이번엔 수난과 항쟁을 고루 다루고 해방 공간에서 4·3을 주도한 청년들의 새 나라, 더 좋은 세상에 대한 열망과 희망을 입체적으로 보여 줬다. 이 과정에서 그 시절을 살아낸 인물들의 역동성, 생생한 시간을 체감할 수 있도록 인물 간의 사랑과 제주의 자연과 풍습, 전설과 설화 등으로 풍부하게 살을 덧댔다.

작가는 “애정을 쏟았던 주인공들이 결국 희생되는 결말을 써야 했을 때, 당시의 실상이 너무도 참혹해 이를 완화해 묘사해야 했을 때 통증과 고민이 깊었다”고 토로했다.

이번 작품은 역사소설이 아닌 ‘당대의 이야기’라고도 강조하면서 “희생자 각각에 살과 피, 한숨과 눈물을 부여해 사건을 드러내고 소설로 역사의 진상에 접근했다”고 부연했다.

젊은 작가들이 4·3을 다뤄 줬으면 하는 바람도 내비쳤다. “4·3 희생자들은 한 명 한 명 하늘이 내려 주신 생명이 파괴된 겁니다. 국가가 국민을 학살하고 파괴하면 ‘국가는 왜 존재하는가’, ‘국가란 무엇인가’라는 문제는 중요한 화두이고 (젊은 작가들에게도) 충분히 문학의 소재가 될 수 있습니다. 한강 작가는 도전해 좋은 작품을 내기도 했죠.”

긴 호흡의 장편을 막 출간했지만 노작가는 벌써 새 작품에 발을 내디뎠다. “4·3의 3만 영령들에게 공물을 만들어 바쳤고 이제 할 일을 다한 것 같습니다. 대신 나무와 대자연에 대한 글을 써 볼까 해요. 회색 공간에 살다 보니 인간이 자연의 소산임을 잊고 있잖아요.”

정서린 기자