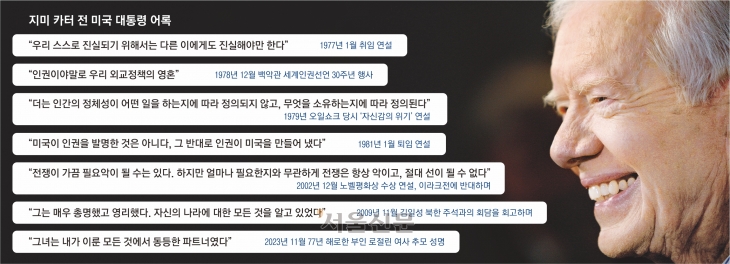

지미 카터 美전 대통령 100세로 별세

‘캠프데이비드 회담’ 냉전 탈피 주역

北·수단 등 분쟁 지역서 중재자 역할

꾸준한 반전 운동으로 ‘노벨평화상’

“비범한 지도자 잃어” 전 세계서 애도

이미지 확대

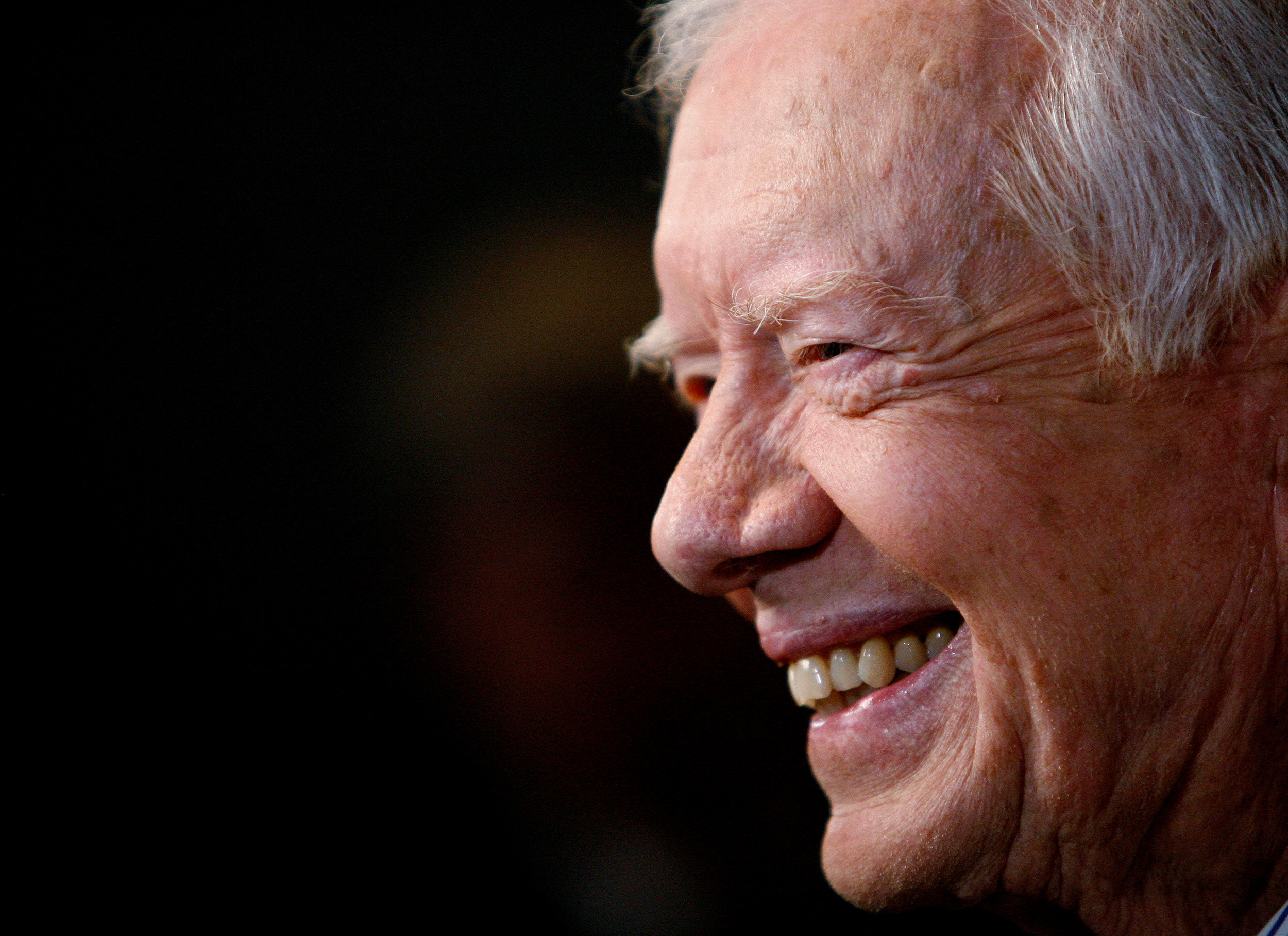

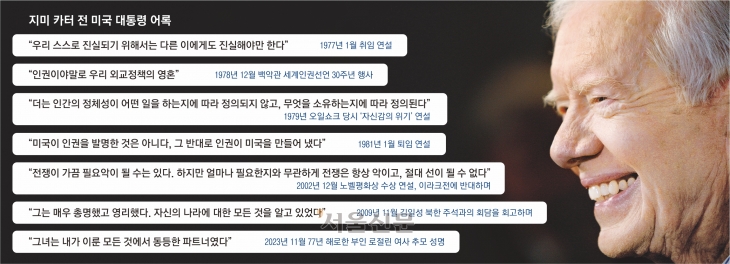

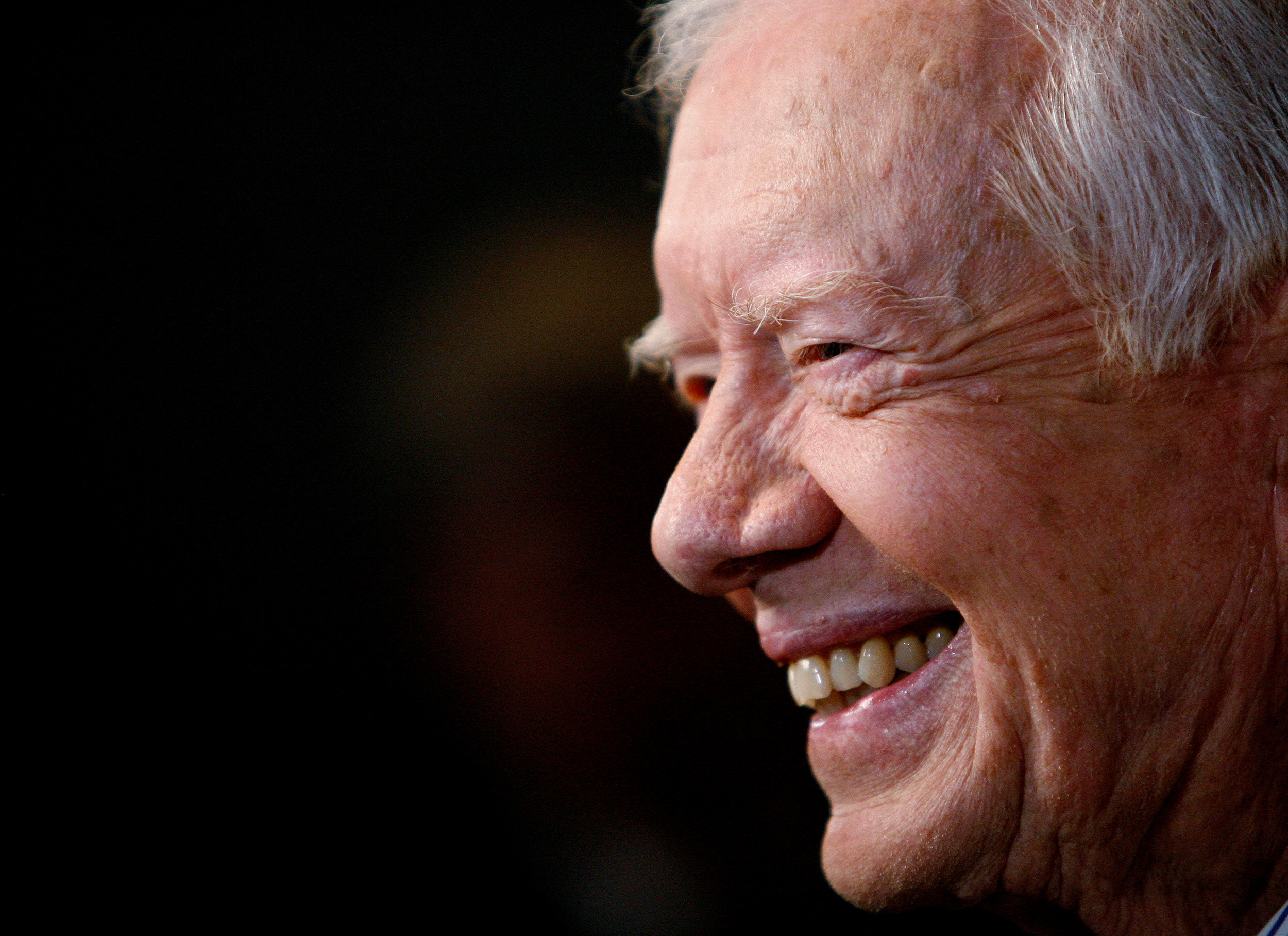

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

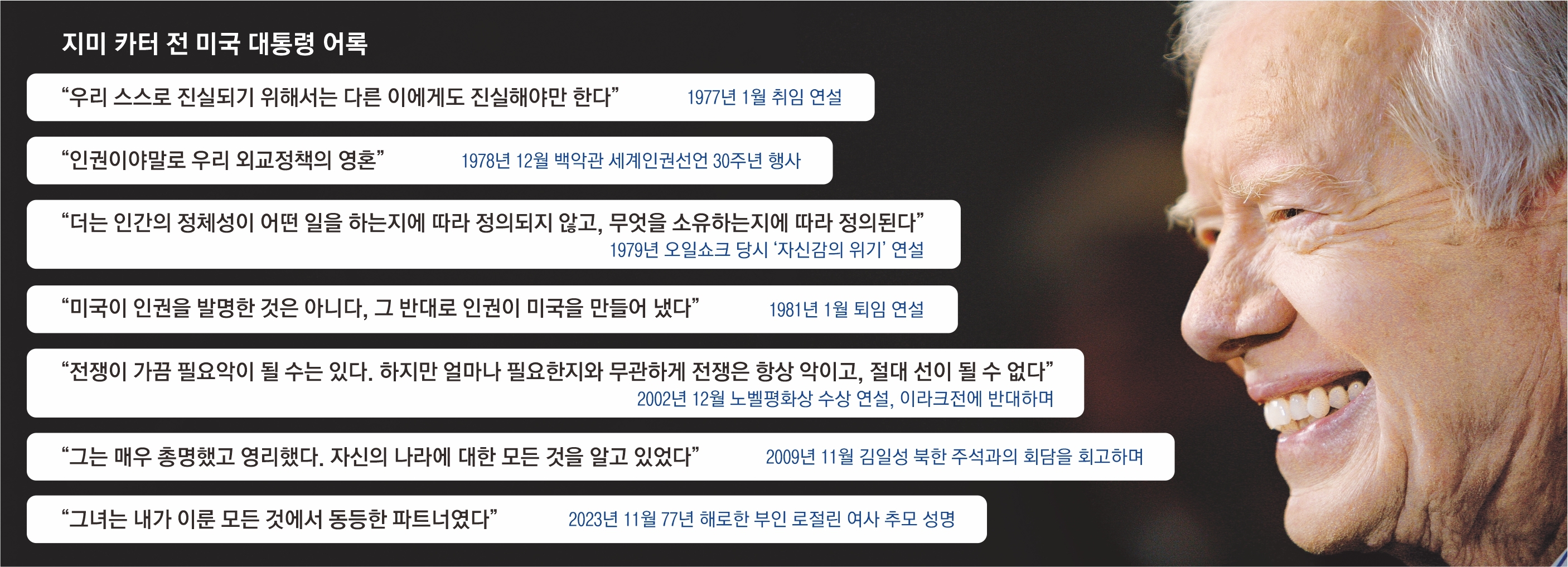

29일(현지시간) 고향인 미국 조지아주 플레인 자택에서 영면한 지미 카터 제39대 미 대통령은 땅콩 농장 지주 집안에서 태어나 정치 신인으로 일약 민주당 소속 대통령까지 등극한 인물이다. 1962년 조지아주 민주당 상원의원으로 정계에 입문, 조지아주 주지사를 거쳐 1976년 중앙 정치 신인으로 돌풍을 일으키며 공화당 소속 제럴드 포드 대통령을 근소하게 꺾고 백악관에 입성했다.

재임 시절 “인권이야말로 우리 외교정책의 영혼”이라고 전면에 내세웠지만 재임기였던 1970년대 후반 미국은 극심한 경기 침체, 오일쇼크, 444일에 걸친 이란의 미국대사관 인질 사건, 1979년 소련의 아프가니스탄 침공 등 격동의 혼란기였다. 재임 내내 저조한 지지율을 면치 못했던 그는 1980년 대선에서 공화당의 로널드 레이건 후보에게 참패하며 4년 단임 대통령에 그쳤다.

그러나 외교적으로는 1979년 미중 수교를 이끌고 1978년 이스라엘·이집트 정상을 초대해 중동 평화의 초석이 된 캠프데이비드 회담을 주선하는 등 냉전 시대 탈피를 이끈 주역이기도 했다.

오히려 그의 진가는 1981년 퇴임 이후부터 드러나기 시작했다. 1982년 부인 로절린 여사와 함께 카터재단을 설립, 평화·인권 전도사로 나섰고 ‘해비탯’ 프로젝트(사랑의 집 짓기), 질병 근절, 민주주의 수호에 적극 나서며 국제사회에서 영향력을 떨쳤다. 북한과 에티오피아, 수단 등 국제분쟁 지역에서 중재자로 활동한 공로로 2002년 노벨평화상을 수상했다. 수상 연설에서 “전쟁은 항상 악이고, 절대로 선이 될 수 없다”고 강조하며 꾸준히 반전 운동에 몸 바쳤다.

전기 작가 조너선 앨터는 현직 때 평가절하됐던 그를 “미국 역사상 가장 오해받는 대통령”으로 묘사한 바 있다. 다만 퇴임 후 1994년 북핵 위기 때 북한 방문 등 외교 개입 행보를 놓고선 미 언론들의 평가가 엇갈렸다.

이미지 확대

여러 명연설을 남긴 그는 스스로 “내가 대통령이었을 때보다 나은 ‘전임 대통령’임을 부인할 수 없다”고 고백하기도 했다. 독실한 기독교 신자이면서도 동성연애 등 사회적 논쟁에 진보적 견해를 보인 열린 사고의 소유자였다.

말년에 피부암 등 건강 문제를 겪은 그는 지난해 2월 연명치료를 중단하고 호스피스 돌봄을 받아 왔다.

평생 정치적 동반자였던 ‘강철 목련’ 로절린 여사와의 순애보도 빼놓을 수 없다. 2021년 7월 결혼 75주년 기념식에서 그는 여사를 향해 “(결혼 생활 내내 내게) 꼭 맞는 여성이 돼 줘 특별한 감사를 표하고 싶다. 정말 사랑한다”고 말했다. 여사는 지난해 11월 96세로 먼저 세상을 떠났다.

그의 생전에 추도사를 부탁받았던 조 바이든 미 대통령은 이날 성명에서 “오늘 미국과 세계는 비범한 지도자, 정치인, 인도주의자를 잃었다”며 “목적과 의미 있는 삶을 살아갈 방법을 찾는 이라면 원칙과 신앙, 겸손을 겸비한 사람인 카터를 배워야 한다”고 애도했다.

전직 대통령과 세계 지도자들도 일제히 추도했다. 도널드 트럼프 미 대통령 당선인은 트루스소셜에 “그는 모든 미국인의 삶을 개선하기 위해 온 힘을 다했다”고 했고, 버락 오바마 전 미 대통령은 “그는 은혜와 존엄, 정의, 봉사의 삶을 의미를 가르쳐 줬다”고 했다.

키어 스타머 영국 총리는 “강한 신앙과 가치관을 원동력 삼아 사회정의, 인권에 대한 헌신으로 대통령직 이후 시기를 새롭게 정의했다”고 기렸다. 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 “그의 유산은 연민, 친절, 공감, 근면함”이라고 했다.

바이든 대통령은 국장을 지시했고 내년 1월 9일을 국가 애도일로 지정했다. 장례식은 정치적 고향인 조지아주 애틀랜타와 워싱턴DC에서 열린다.

워싱턴 이재연 특파원

2024-12-31 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지미 카터 美전 대통령 100세로 별세

‘캠프데이비드 회담’ 냉전 탈피 주역

北·수단 등 분쟁 지역서 중재자 역할

꾸준한 반전 운동으로 ‘노벨평화상’

“비범한 지도자 잃어” 전 세계서 애도

이미지 확대

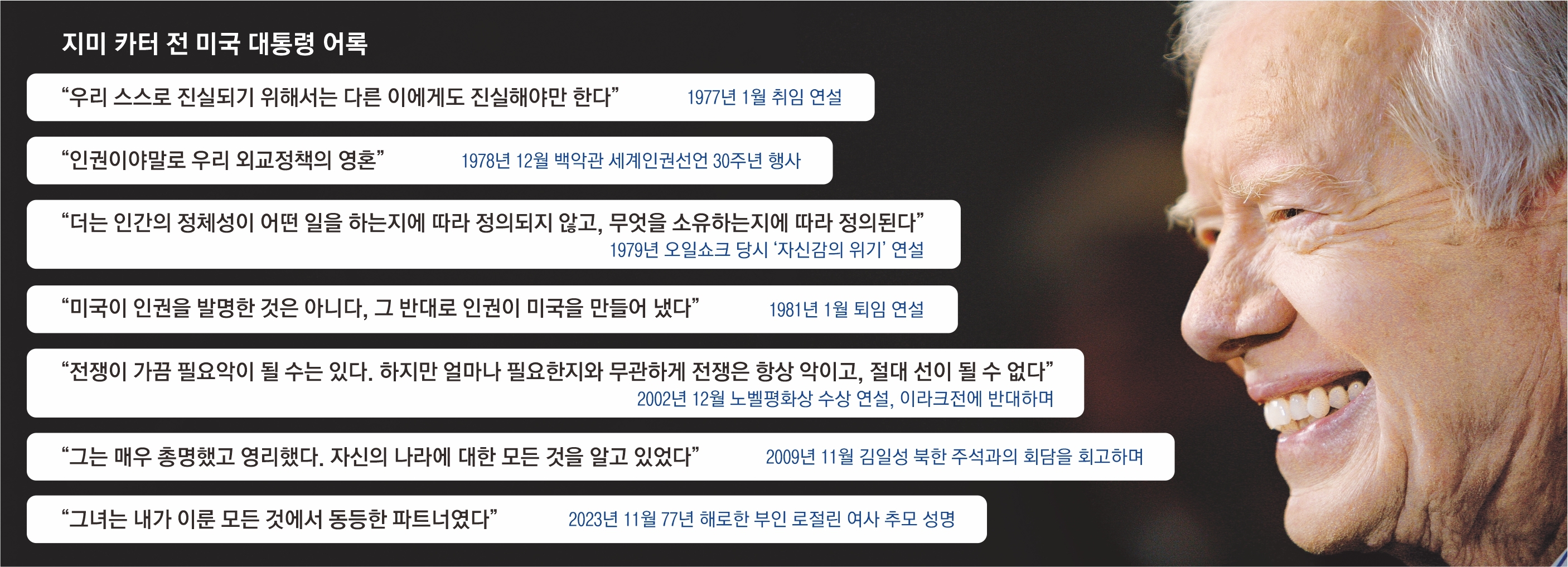

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

29일(현지시간) 고향인 미국 조지아주 플레인 자택에서 영면한 지미 카터 제39대 미 대통령은 땅콩 농장 지주 집안에서 태어나 정치 신인으로 일약 민주당 소속 대통령까지 등극한 인물이다. 1962년 조지아주 민주당 상원의원으로 정계에 입문, 조지아주 주지사를 거쳐 1976년 중앙 정치 신인으로 돌풍을 일으키며 공화당 소속 제럴드 포드 대통령을 근소하게 꺾고 백악관에 입성했다.

재임 시절 “인권이야말로 우리 외교정책의 영혼”이라고 전면에 내세웠지만 재임기였던 1970년대 후반 미국은 극심한 경기 침체, 오일쇼크, 444일에 걸친 이란의 미국대사관 인질 사건, 1979년 소련의 아프가니스탄 침공 등 격동의 혼란기였다. 재임 내내 저조한 지지율을 면치 못했던 그는 1980년 대선에서 공화당의 로널드 레이건 후보에게 참패하며 4년 단임 대통령에 그쳤다.

그러나 외교적으로는 1979년 미중 수교를 이끌고 1978년 이스라엘·이집트 정상을 초대해 중동 평화의 초석이 된 캠프데이비드 회담을 주선하는 등 냉전 시대 탈피를 이끈 주역이기도 했다.

오히려 그의 진가는 1981년 퇴임 이후부터 드러나기 시작했다. 1982년 부인 로절린 여사와 함께 카터재단을 설립, 평화·인권 전도사로 나섰고 ‘해비탯’ 프로젝트(사랑의 집 짓기), 질병 근절, 민주주의 수호에 적극 나서며 국제사회에서 영향력을 떨쳤다. 북한과 에티오피아, 수단 등 국제분쟁 지역에서 중재자로 활동한 공로로 2002년 노벨평화상을 수상했다. 수상 연설에서 “전쟁은 항상 악이고, 절대로 선이 될 수 없다”고 강조하며 꾸준히 반전 운동에 몸 바쳤다.

전기 작가 조너선 앨터는 현직 때 평가절하됐던 그를 “미국 역사상 가장 오해받는 대통령”으로 묘사한 바 있다. 다만 퇴임 후 1994년 북핵 위기 때 북한 방문 등 외교 개입 행보를 놓고선 미 언론들의 평가가 엇갈렸다.

이미지 확대

여러 명연설을 남긴 그는 스스로 “내가 대통령이었을 때보다 나은 ‘전임 대통령’임을 부인할 수 없다”고 고백하기도 했다. 독실한 기독교 신자이면서도 동성연애 등 사회적 논쟁에 진보적 견해를 보인 열린 사고의 소유자였다.

말년에 피부암 등 건강 문제를 겪은 그는 지난해 2월 연명치료를 중단하고 호스피스 돌봄을 받아 왔다.

평생 정치적 동반자였던 ‘강철 목련’ 로절린 여사와의 순애보도 빼놓을 수 없다. 2021년 7월 결혼 75주년 기념식에서 그는 여사를 향해 “(결혼 생활 내내 내게) 꼭 맞는 여성이 돼 줘 특별한 감사를 표하고 싶다. 정말 사랑한다”고 말했다. 여사는 지난해 11월 96세로 먼저 세상을 떠났다.

그의 생전에 추도사를 부탁받았던 조 바이든 미 대통령은 이날 성명에서 “오늘 미국과 세계는 비범한 지도자, 정치인, 인도주의자를 잃었다”며 “목적과 의미 있는 삶을 살아갈 방법을 찾는 이라면 원칙과 신앙, 겸손을 겸비한 사람인 카터를 배워야 한다”고 애도했다.

전직 대통령과 세계 지도자들도 일제히 추도했다. 도널드 트럼프 미 대통령 당선인은 트루스소셜에 “그는 모든 미국인의 삶을 개선하기 위해 온 힘을 다했다”고 했고, 버락 오바마 전 미 대통령은 “그는 은혜와 존엄, 정의, 봉사의 삶을 의미를 가르쳐 줬다”고 했다.

키어 스타머 영국 총리는 “강한 신앙과 가치관을 원동력 삼아 사회정의, 인권에 대한 헌신으로 대통령직 이후 시기를 새롭게 정의했다”고 기렸다. 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 “그의 유산은 연민, 친절, 공감, 근면함”이라고 했다.

바이든 대통령은 국장을 지시했고 내년 1월 9일을 국가 애도일로 지정했다. 장례식은 정치적 고향인 조지아주 애틀랜타와 워싱턴DC에서 열린다.

워싱턴 이재연 특파원

2024-12-31 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지미 카터 美전 대통령 100세로 별세

‘캠프데이비드 회담’ 냉전 탈피 주역

北·수단 등 분쟁 지역서 중재자 역할

꾸준한 반전 운동으로 ‘노벨평화상’

“비범한 지도자 잃어” 전 세계서 애도

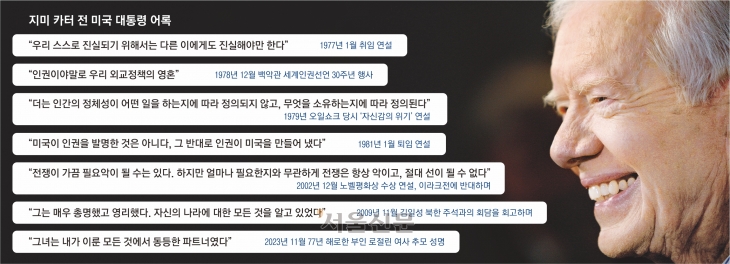

이미지 확대

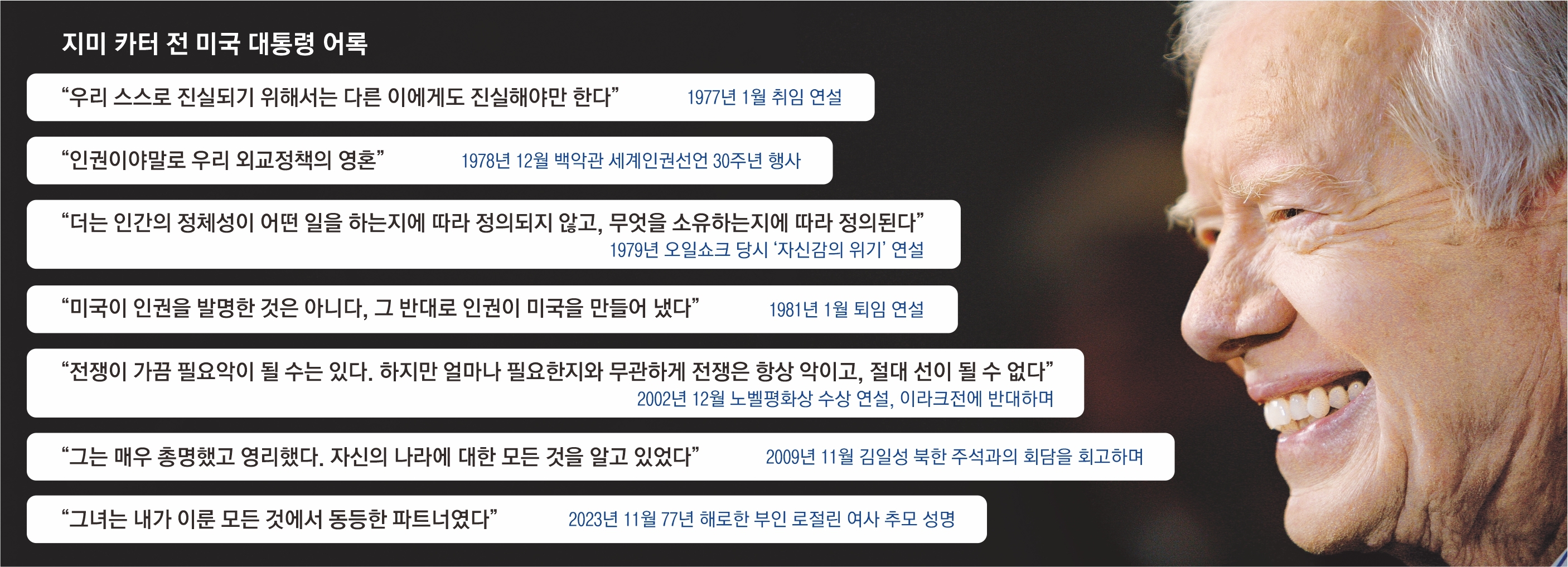

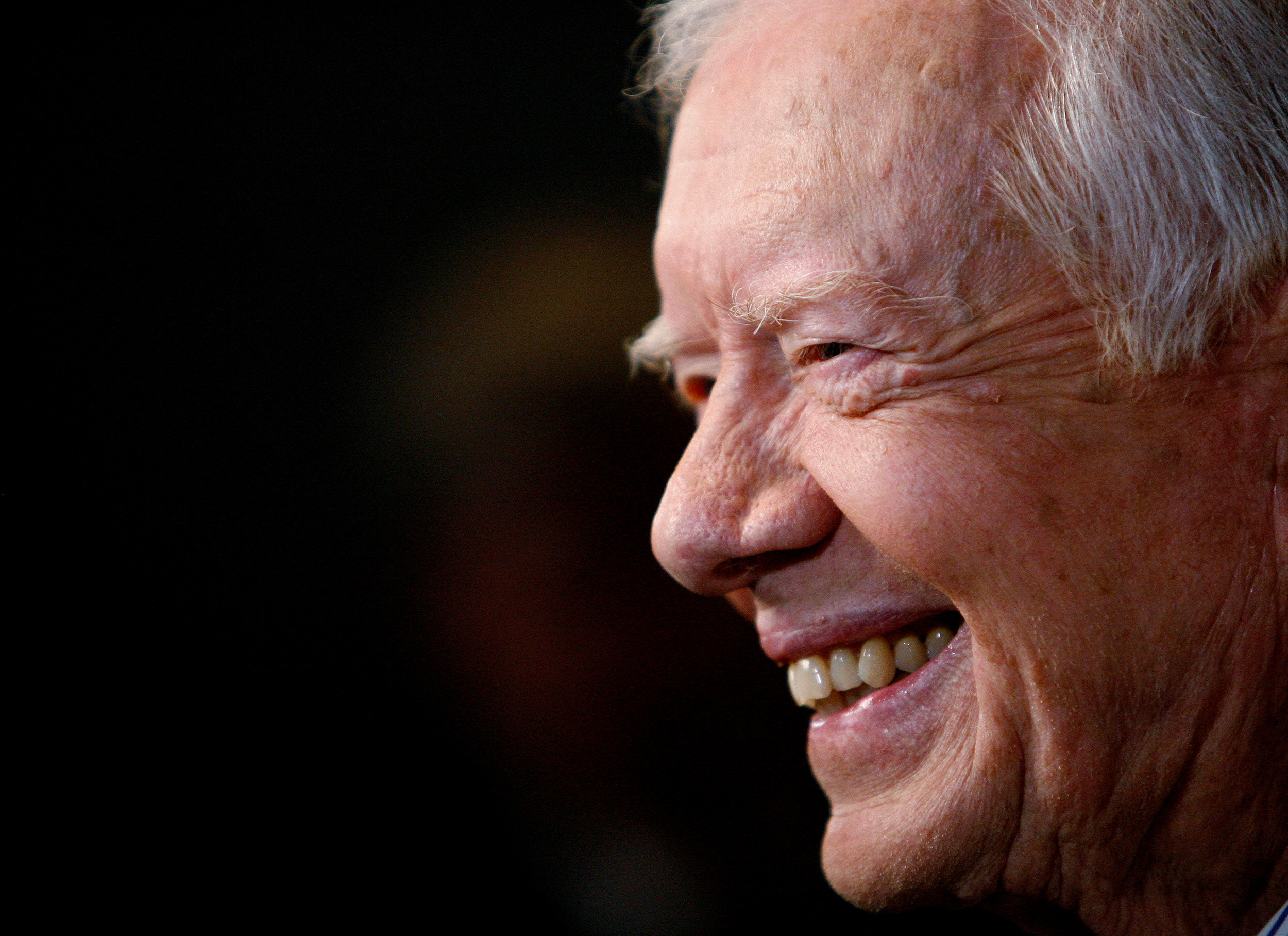

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

29일(현지시간) 고향인 미국 조지아주 플레인 자택에서 영면한 지미 카터 제39대 미 대통령은 땅콩 농장 지주 집안에서 태어나 정치 신인으로 일약 민주당 소속 대통령까지 등극한 인물이다. 1962년 조지아주 민주당 상원의원으로 정계에 입문, 조지아주 주지사를 거쳐 1976년 중앙 정치 신인으로 돌풍을 일으키며 공화당 소속 제럴드 포드 대통령을 근소하게 꺾고 백악관에 입성했다.

재임 시절 “인권이야말로 우리 외교정책의 영혼”이라고 전면에 내세웠지만 재임기였던 1970년대 후반 미국은 극심한 경기 침체, 오일쇼크, 444일에 걸친 이란의 미국대사관 인질 사건, 1979년 소련의 아프가니스탄 침공 등 격동의 혼란기였다. 재임 내내 저조한 지지율을 면치 못했던 그는 1980년 대선에서 공화당의 로널드 레이건 후보에게 참패하며 4년 단임 대통령에 그쳤다.

그러나 외교적으로는 1979년 미중 수교를 이끌고 1978년 이스라엘·이집트 정상을 초대해 중동 평화의 초석이 된 캠프데이비드 회담을 주선하는 등 냉전 시대 탈피를 이끈 주역이기도 했다.

오히려 그의 진가는 1981년 퇴임 이후부터 드러나기 시작했다. 1982년 부인 로절린 여사와 함께 카터재단을 설립, 평화·인권 전도사로 나섰고 ‘해비탯’ 프로젝트(사랑의 집 짓기), 질병 근절, 민주주의 수호에 적극 나서며 국제사회에서 영향력을 떨쳤다. 북한과 에티오피아, 수단 등 국제분쟁 지역에서 중재자로 활동한 공로로 2002년 노벨평화상을 수상했다. 수상 연설에서 “전쟁은 항상 악이고, 절대로 선이 될 수 없다”고 강조하며 꾸준히 반전 운동에 몸 바쳤다.

전기 작가 조너선 앨터는 현직 때 평가절하됐던 그를 “미국 역사상 가장 오해받는 대통령”으로 묘사한 바 있다. 다만 퇴임 후 1994년 북핵 위기 때 북한 방문 등 외교 개입 행보를 놓고선 미 언론들의 평가가 엇갈렸다.

이미지 확대

여러 명연설을 남긴 그는 스스로 “내가 대통령이었을 때보다 나은 ‘전임 대통령’임을 부인할 수 없다”고 고백하기도 했다. 독실한 기독교 신자이면서도 동성연애 등 사회적 논쟁에 진보적 견해를 보인 열린 사고의 소유자였다.

말년에 피부암 등 건강 문제를 겪은 그는 지난해 2월 연명치료를 중단하고 호스피스 돌봄을 받아 왔다.

평생 정치적 동반자였던 ‘강철 목련’ 로절린 여사와의 순애보도 빼놓을 수 없다. 2021년 7월 결혼 75주년 기념식에서 그는 여사를 향해 “(결혼 생활 내내 내게) 꼭 맞는 여성이 돼 줘 특별한 감사를 표하고 싶다. 정말 사랑한다”고 말했다. 여사는 지난해 11월 96세로 먼저 세상을 떠났다.

그의 생전에 추도사를 부탁받았던 조 바이든 미 대통령은 이날 성명에서 “오늘 미국과 세계는 비범한 지도자, 정치인, 인도주의자를 잃었다”며 “목적과 의미 있는 삶을 살아갈 방법을 찾는 이라면 원칙과 신앙, 겸손을 겸비한 사람인 카터를 배워야 한다”고 애도했다.

전직 대통령과 세계 지도자들도 일제히 추도했다. 도널드 트럼프 미 대통령 당선인은 트루스소셜에 “그는 모든 미국인의 삶을 개선하기 위해 온 힘을 다했다”고 했고, 버락 오바마 전 미 대통령은 “그는 은혜와 존엄, 정의, 봉사의 삶을 의미를 가르쳐 줬다”고 했다.

키어 스타머 영국 총리는 “강한 신앙과 가치관을 원동력 삼아 사회정의, 인권에 대한 헌신으로 대통령직 이후 시기를 새롭게 정의했다”고 기렸다. 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 “그의 유산은 연민, 친절, 공감, 근면함”이라고 했다.

바이든 대통령은 국장을 지시했고 내년 1월 9일을 국가 애도일로 지정했다. 장례식은 정치적 고향인 조지아주 애틀랜타와 워싱턴DC에서 열린다.

워싱턴 이재연 특파원

2024-12-31 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지미 카터 美전 대통령 100세로 별세

‘캠프데이비드 회담’ 냉전 탈피 주역

北·수단 등 분쟁 지역서 중재자 역할

꾸준한 반전 운동으로 ‘노벨평화상’

“비범한 지도자 잃어” 전 세계서 애도

이미지 확대

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

지미 카터 전 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

29일(현지시간) 고향인 미국 조지아주 플레인 자택에서 영면한 지미 카터 제39대 미 대통령은 땅콩 농장 지주 집안에서 태어나 정치 신인으로 일약 민주당 소속 대통령까지 등극한 인물이다. 1962년 조지아주 민주당 상원의원으로 정계에 입문, 조지아주 주지사를 거쳐 1976년 중앙 정치 신인으로 돌풍을 일으키며 공화당 소속 제럴드 포드 대통령을 근소하게 꺾고 백악관에 입성했다.

재임 시절 “인권이야말로 우리 외교정책의 영혼”이라고 전면에 내세웠지만 재임기였던 1970년대 후반 미국은 극심한 경기 침체, 오일쇼크, 444일에 걸친 이란의 미국대사관 인질 사건, 1979년 소련의 아프가니스탄 침공 등 격동의 혼란기였다. 재임 내내 저조한 지지율을 면치 못했던 그는 1980년 대선에서 공화당의 로널드 레이건 후보에게 참패하며 4년 단임 대통령에 그쳤다.

그러나 외교적으로는 1979년 미중 수교를 이끌고 1978년 이스라엘·이집트 정상을 초대해 중동 평화의 초석이 된 캠프데이비드 회담을 주선하는 등 냉전 시대 탈피를 이끈 주역이기도 했다.

오히려 그의 진가는 1981년 퇴임 이후부터 드러나기 시작했다. 1982년 부인 로절린 여사와 함께 카터재단을 설립, 평화·인권 전도사로 나섰고 ‘해비탯’ 프로젝트(사랑의 집 짓기), 질병 근절, 민주주의 수호에 적극 나서며 국제사회에서 영향력을 떨쳤다. 북한과 에티오피아, 수단 등 국제분쟁 지역에서 중재자로 활동한 공로로 2002년 노벨평화상을 수상했다. 수상 연설에서 “전쟁은 항상 악이고, 절대로 선이 될 수 없다”고 강조하며 꾸준히 반전 운동에 몸 바쳤다.

전기 작가 조너선 앨터는 현직 때 평가절하됐던 그를 “미국 역사상 가장 오해받는 대통령”으로 묘사한 바 있다. 다만 퇴임 후 1994년 북핵 위기 때 북한 방문 등 외교 개입 행보를 놓고선 미 언론들의 평가가 엇갈렸다.

이미지 확대

여러 명연설을 남긴 그는 스스로 “내가 대통령이었을 때보다 나은 ‘전임 대통령’임을 부인할 수 없다”고 고백하기도 했다. 독실한 기독교 신자이면서도 동성연애 등 사회적 논쟁에 진보적 견해를 보인 열린 사고의 소유자였다.

말년에 피부암 등 건강 문제를 겪은 그는 지난해 2월 연명치료를 중단하고 호스피스 돌봄을 받아 왔다.

평생 정치적 동반자였던 ‘강철 목련’ 로절린 여사와의 순애보도 빼놓을 수 없다. 2021년 7월 결혼 75주년 기념식에서 그는 여사를 향해 “(결혼 생활 내내 내게) 꼭 맞는 여성이 돼 줘 특별한 감사를 표하고 싶다. 정말 사랑한다”고 말했다. 여사는 지난해 11월 96세로 먼저 세상을 떠났다.

그의 생전에 추도사를 부탁받았던 조 바이든 미 대통령은 이날 성명에서 “오늘 미국과 세계는 비범한 지도자, 정치인, 인도주의자를 잃었다”며 “목적과 의미 있는 삶을 살아갈 방법을 찾는 이라면 원칙과 신앙, 겸손을 겸비한 사람인 카터를 배워야 한다”고 애도했다.

전직 대통령과 세계 지도자들도 일제히 추도했다. 도널드 트럼프 미 대통령 당선인은 트루스소셜에 “그는 모든 미국인의 삶을 개선하기 위해 온 힘을 다했다”고 했고, 버락 오바마 전 미 대통령은 “그는 은혜와 존엄, 정의, 봉사의 삶을 의미를 가르쳐 줬다”고 했다.

키어 스타머 영국 총리는 “강한 신앙과 가치관을 원동력 삼아 사회정의, 인권에 대한 헌신으로 대통령직 이후 시기를 새롭게 정의했다”고 기렸다. 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 “그의 유산은 연민, 친절, 공감, 근면함”이라고 했다.

바이든 대통령은 국장을 지시했고 내년 1월 9일을 국가 애도일로 지정했다. 장례식은 정치적 고향인 조지아주 애틀랜타와 워싱턴DC에서 열린다.

워싱턴 이재연 특파원

2024-12-31 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![불타는 시청사…프랑스 연금개혁 반대 100만명 시위 [만리재사진첩]](https://www.koreandailynews.net/wp-content/uploads/2023/03/16796593287786_20230324502691-120x86.jpg)