출생아 수 7개월 연속 증가세

1월 2500명 더 태어나 ‘역대 최대’

코로나 때 미룬 결혼 늘자 출생↑

합계 출산율 0.88명… 0.08명 늘어

OECD 회원국 중 1.0명 미만 유일

이미지 확대

1월 신생아가 지난해보다 2500명 가까이 더 태어났다. 전년 동월 대비 반등 흐름은 지난해 7월부터 7개월째다. 1월 출생아가 증가한 건 10년 만에 처음이다.

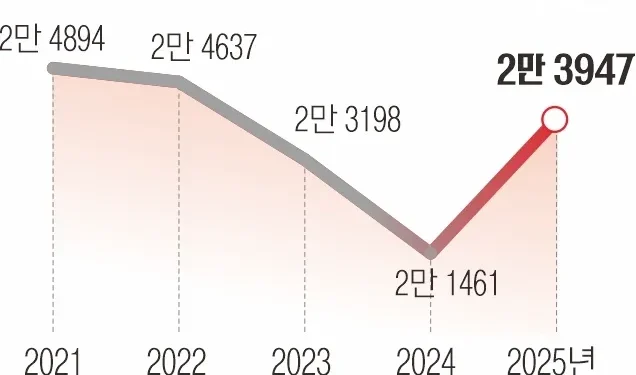

통계청이 26일 발표한 ‘1월 인구동향’에 따르면 1월 출생아는 2만 3947명으로 지난해 같은 달 2만 1461명보다 2486명(11.6%) 늘었다. 1월 기준으론 2015년 685명 증가 이후 10년 만의 반등이다. 증가율은 관련 통계 작성을 시작한 1981년 1월 이후 가장 컸고 증가폭은 2011년 1월(4641명) 이후 14년 만에 최대를 기록했다.

통계청은 “출생 인구가 많았던 1990년대 초반생이 출산율이 높은 30대에 접어들고 코로나19 때 지연됐던 결혼이 늘면서 출산율이 증가했다”고 설명했다.

1991~1995년 태어난 인구는 70만명대로 60만명대인 1980년대 후반·1990년대 후반생보다 많다. 이들은 경제성장이 본격화한 시기에 태어난 ‘2차 베이비붐 세대’(1964~1974년생)의 자녀 세대다. 지난해 혼인 건수는 1년 전보다 2만 9000건(14.8%) 늘었는데 결혼과 출산의 통상적인 시차를 고려하면 당분간 출생아 증가세가 지속될 전망이다.

1월 합계출산율(여성이 가임기간 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.88명으로 1년 전보다 0.08명 늘었다. 24세 이하를 제외한 모든 연령대에서 출산율이 증가했다. 특히 35~39세에서 1000명당 9.3명 늘어 증가폭이 가장 컸다. 30~34세에서도 8명 늘었다. 통계청은 합계출산율을 분기별로 공표하다 올해부터 월별 수치를 내놓기로 했다.

최근 출생아가 상승 곡선을 이어 가고 있지만 ‘인구 절벽’에서 벗어나려면 갈 길이 멀다. 한 국가가 인구 규모를 장기적으로 유지하는 데 필요한 ‘대체출산율’은 2.1명이다. 지난해 합계출산율이 소폭 반등했지만 0.75명으로, 아직 역부족이다.

한국의 합계출산율은 1983년 대체출산율 아래인 2.06명으로 내려앉았다. 2018년 합계출산율이 0.98명까지 추락한 뒤 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 유일하게 1.0명을 밑돌고 있다.

이상림 서울대 인구정책연구센터 연구원은 “한국은 출산율이 떨어지는 속도가 너무 빨라 고령화와 인구 감소가 심각하게 일어날 수밖에 없는 상황”이라며 “사회가 원활하게 굴러가기 위해선 출산율이 적어도 1.3명을 넘어서야 한다”고 말했다.

세종 강동용 기자

2025-03-27 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

출생아 수 7개월 연속 증가세

1월 2500명 더 태어나 ‘역대 최대’

코로나 때 미룬 결혼 늘자 출생↑

합계 출산율 0.88명… 0.08명 늘어

OECD 회원국 중 1.0명 미만 유일

이미지 확대

1월 신생아가 지난해보다 2500명 가까이 더 태어났다. 전년 동월 대비 반등 흐름은 지난해 7월부터 7개월째다. 1월 출생아가 증가한 건 10년 만에 처음이다.

통계청이 26일 발표한 ‘1월 인구동향’에 따르면 1월 출생아는 2만 3947명으로 지난해 같은 달 2만 1461명보다 2486명(11.6%) 늘었다. 1월 기준으론 2015년 685명 증가 이후 10년 만의 반등이다. 증가율은 관련 통계 작성을 시작한 1981년 1월 이후 가장 컸고 증가폭은 2011년 1월(4641명) 이후 14년 만에 최대를 기록했다.

통계청은 “출생 인구가 많았던 1990년대 초반생이 출산율이 높은 30대에 접어들고 코로나19 때 지연됐던 결혼이 늘면서 출산율이 증가했다”고 설명했다.

1991~1995년 태어난 인구는 70만명대로 60만명대인 1980년대 후반·1990년대 후반생보다 많다. 이들은 경제성장이 본격화한 시기에 태어난 ‘2차 베이비붐 세대’(1964~1974년생)의 자녀 세대다. 지난해 혼인 건수는 1년 전보다 2만 9000건(14.8%) 늘었는데 결혼과 출산의 통상적인 시차를 고려하면 당분간 출생아 증가세가 지속될 전망이다.

1월 합계출산율(여성이 가임기간 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.88명으로 1년 전보다 0.08명 늘었다. 24세 이하를 제외한 모든 연령대에서 출산율이 증가했다. 특히 35~39세에서 1000명당 9.3명 늘어 증가폭이 가장 컸다. 30~34세에서도 8명 늘었다. 통계청은 합계출산율을 분기별로 공표하다 올해부터 월별 수치를 내놓기로 했다.

최근 출생아가 상승 곡선을 이어 가고 있지만 ‘인구 절벽’에서 벗어나려면 갈 길이 멀다. 한 국가가 인구 규모를 장기적으로 유지하는 데 필요한 ‘대체출산율’은 2.1명이다. 지난해 합계출산율이 소폭 반등했지만 0.75명으로, 아직 역부족이다.

한국의 합계출산율은 1983년 대체출산율 아래인 2.06명으로 내려앉았다. 2018년 합계출산율이 0.98명까지 추락한 뒤 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 유일하게 1.0명을 밑돌고 있다.

이상림 서울대 인구정책연구센터 연구원은 “한국은 출산율이 떨어지는 속도가 너무 빨라 고령화와 인구 감소가 심각하게 일어날 수밖에 없는 상황”이라며 “사회가 원활하게 굴러가기 위해선 출산율이 적어도 1.3명을 넘어서야 한다”고 말했다.

세종 강동용 기자

2025-03-27 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지